Von einer sicheren Stromversorgung spricht man, wenn die Einspeisung der Produktion ins Netz jederzeit genau so gross ist, wie die Ausspeisung für die Kunden. Gemäss Energiegesetz ist die Energiewirtschaft dafür zuständig und Bund und Kantone haben für geeignete Rahmenbedingungen zu sorgen. Beim Strom befindet sich der aller grösste Anteil der Unternehmen in öffentlicher Hand. Es darf erwartet werden, dass diese ihren Versorgungsauftrag vorausschauend und gewissenhaft wahrnimmt.

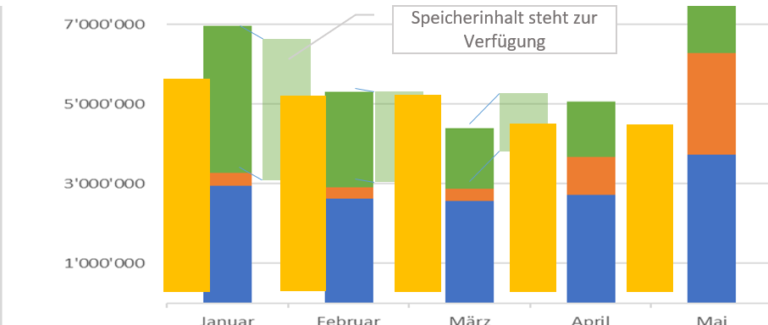

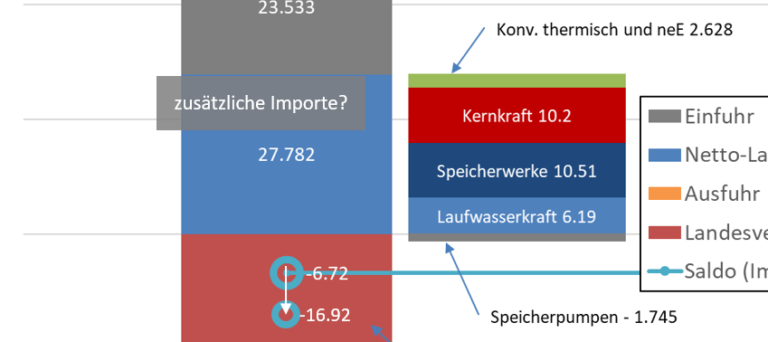

Als Teil der vom Volk angenommenen Energiewende werden die Produktionskapazitäten der Schweizer Kernkraftwerke sukzessive vom Netz gehen. Es wird möglich sein, die wegfallende Produktion aus Kernkraftwerken zumindest teilweise mit erneuerbaren Energien zu ersetzen und den Verbrauch dank Effizienzmassnahmen hoffentlich nicht weiter ansteigen zu lassen. Trotzdem zeichnet sich ab, dass das Gleichgewicht zwischen Produktion und Verbrauch weiter auseinander driften wird. Bislang war diese Bilanz über das Jahr gesehen ausgeglichen. Im Sommer gibt es einen Überschuss aus der Wasserkraft, der exportiert wird, im Winter muss aber etwa gleich viel wieder importiert werden, weil dann die inländische Produktion den Bedarf nicht decken kann. Dieses «Winterloch» wird grösser, wenn die wegfallende Produktion aus Kernenergie nicht ersetzt bzw. eingespart werden kann. Zukünftig wird der Exportüberschuss auch abhängig von der Verbreitung der Photovoltaik sein, die wie die Wasserkraft v.a. im Sommer ergiebig ist.

Nicht nur in der Schweiz sondern auch in den Nachbarländern werden sukzessive die Produktionskapazitäten geändert. Der Wandel ist von der Notwendigkeit getrieben, Klimagasemissionen zu reduzieren und in Deutschland und der Schweiz auch vom Entscheid, zukünftig auf Kernenergie zu verzichten. Relativ träge Grundlastkraftwerke, die bei hoher Auslastung langfristig recht gut planbar den Grundbedarf abdecken, werden durch Produktionskapazitäten ersetzt, die unabhängig vom Bedarf aber abhängig von Wind und Sonne zeitweise mit sehr hohen Leistungen ins Netz einspeisen, dann wieder sehr wenig produzieren, wenn es an Licht und Wind mangelt. Wind und Sonne sind kurzfristig zwar auch prognostizierbar, trotzdem braucht es Back-up Systeme, die relativ schnell einspringen können, weil der Strombedarf nicht so rasch und auch nur teilweise an die fluktuierende Produktion angepasst werden kann. Die Schweiz hat mit der schnell modulierbaren Wasserkraft diesbezüglich einen Vorteil, weil immer genug Leistung für kurzfristige Anpassungen verfügbar ist. Der Energievorrat in den Speicherseen reicht aber nicht aus, um auf Dauer die wegfallende Produktion aus den Kernkraftwerken zu ersetzen.

Für Kunden und Versorger ist relevant, wie die Versorgung gewährleistet wird. Bis zur vollständigen Marktöffnung finden in der Grundversorgung Stromtarife Anwendung. Diese sind mit der Lieferpflicht des Versorgers verbunden und unterliegen der Kontrolle der Elektrizitätskommission (ElCom). Für Kunden, die ihren Lieferanten im freien Markt wählen können, gelten vertraglich ausgehandelte Strompreise und Lieferbedingungen. Wie und woher die Lieferanten bzw. Versorger die benötigte Energie beschaffen, braucht die Kunden nicht zu kümmern. Die Qualität des vom Markt bezogenen Stroms wird separat über Herkunftsnachweise geregelt und hat keinen Zusammenhang mit den physikalischen Stromflüssen. Für die Durchleitung des Stroms von den Kraftwerken zu den Verbrauchern bezahlen die Kunden den Netzbetreibern ein angemessenes Entgelt, ebenso für die Systemdienstleistungen, die für die Aufrechterhaltung der Netzstabilität notwendig sind. Allerdings – und hier gibt es Verbesserungsbedarf – muss ein Versorger nicht zwingend den ganzen Bedarf für seine Kunden rechtzeitig beschaffen. Er kann die gemäss seinem Fahrplan benötigte oder überschüssige Energie in die sog. Ausgleichsenergie laufen lassen, was bedeutet, dass der Übertragungsnetzbetreiber die vom Fahrplan abweichende Energie ausgleichen muss, um das Netz stabil zu halten. Die Höhe des Preises für die Ausgleichsenergie stellt für Versorger somit einen mehr oder weniger grossen Anreiz dar, möglichst exakte Bedarfsprognosen zu machen und diese dann auch in Echtzeit zu befolgen, bzw. kurzfristig am Spotmarkt Abweichungen zu korrigieren.

Sowohl die Stromproduktion, der Stromhandel, die Lieferung und die Durchleitung zu den Kunden liegen in der Hand der Stromwirtschaft. Sie verfügt damit über alle Hebel, um die gesetzeskonforme Sicherheit der Versorgung zu gewährleisten. Sie kann auch Kunden für Belange der Versorgungssicherheit mit einbeziehen, indem sie beispielsweise geeignete Produkte anbietet, um besser mit den fluktuierenden Einspeisungen und volatilen Marktpreisen umgehen zu können. Moderne Informations- und Kommunikationstechnologien ermöglichen innovative Angebote bzw. Businessmodelle, die bis vor kurzem technisch nicht umsetzbar waren – beispielsweise die Optimierung von dezentraler Stromproduktion auf den unteren Spannungsebenen verbunden mit Eigenverbrauch und Speicherung.

Diese Modelle bedingen, dass Kunden den Stromlieferanten mit dem passenden Angebot wählen können, wofür ein vollständig geöffneter Strommarkt sicher besser geeignet ist als die gegenwärtige Teilmarktöffnung. Die Schweiz hadert seit Jahren mit der Öffnung des Strommarktes und droht auf halbem Weg stecken zu bleiben, weil Haushalte und KMU nicht aus dem Versorgungsmonopol entlassen werden, sondern als «Versicherung» herhalten müssen, die den Versorgern in ihrem angestammten Geschäft kostendeckende Tarife und einen angemessenen Gewinn garantiert. Dies erschwert und verzögert die Anpassung an die Herausforderungen des Strukturwandels in der Stromversorgung und hemmt die Entwicklung von innovativen Businessmodellen, die für die Integration der neuen erneuerbaren Energien in die Stromversorgung notwendig sind.

Ein vollständig geöffneter Strommarkt ist zudem eine Bedingung der EU für die direkte Kopplung der Schweiz an den internationalen Strommarkt, was wiederum die Sicherheit der Versorgung in der Schweiz heben und dazu dank verbesserter Allokation der Kapazitäten bei Netzengpässen auch noch günstiger machen würde.

Aus dem Gesagten wird klar, dass eine zunehmend volatile Produktion bedingt, dass sich der Verbrauch vermehrt nach dem Angebot richten muss. Das heisst aber, dass v.a. auch kurzfristige Preisschwankungen, die Überfluss oder Knappheit signalisieren, bei den Endkunden ankommen müssen. Es ist den Kunden dann immer noch unbenommen, Stromprodukte zu abonnieren, die gegen entsprechenden Preis frei sind von Mengen- und Preisschwankungsrisiken. Aus Sicht der Kunden ist Versorgungssicherheit deshalb primär eine Frage der Vertragsvereinbarung mit den Lieferanten. Diese müssen dafür sorgen, dass sie ihre Kunden vertragskonform beliefern können und die Netzbetreiber müssen sicherstellen, dass das Netz stabil bleibt, indem sie die erforderlichen Leistungsreserven kontrahieren. Diese können auch darin bestehen, dass Verbraucher bzw. bestimmte Anwendungen ihren Verbrauch nach festgelegten Regeln reduzieren.

Braucht es darüber hinaus weitere Absicherungen, beispielsweise in Form einer «strategischen Reserve» falls am Markt Angebot und Nachfrage nicht schliessen? Die Stromwirtschaft hat es bislang immer fertig gebracht, im Spannungsfeld attraktiver Preise am internationalen Spotmarkt und dem Versorgungsauftrag im Inland ihre Aufgabe zu erfüllen. Ein Marktversagen ist nicht feststellbar. Der Gewinn einer solchen Massnahme käme nur dann zum Tragen, wenn aus technischen Gründen und witterungsbedingt die vertraglich gesicherten Lieferketten brechen. In einer solchen Situation könnte man mit einer strategischen Reserve, die über das hinausgeht, was die Branche zur Bewältigung der Stromknappheit im Winter ohnehin macht, etwas Zeit gewinnen. Gleichwohl wird man für derartige Knappheitssituationen kaum genug Reserven vorhalten können bzw. wollen, weshalb in solchen Situationen andere Massnahmen wie Lastabwurf und Kontingentierung umgesetzt werden müssen.