In seinem leicht lesbaren und gut dokumentierten Monitoring-Bericht 2020 ist das BFE zuversichtlich, dass die Richtwerte aus der Energiestrategie für 2020 erreicht und teilweise sogar übertroffen werden. Der Richtwert für den Endenergieverbrauch pro Kopf der Bevölkerung sollte 2020 16% unter demjenigen von 2000 liegen. 2019 ist er witterungsbereinigt bereits bei -18.1% angelangt. Absolut gesehen ist der Endenergieverbrauch seit 2000 leicht zurückgegangen (-1.5%), während die Bevölkerung im selben Zeitraum um 19.4% gewachsen ist. Schreibt man den Abnahmetrend fort, der ca. 2005 eingesetzt hat, scheint auch der Richtwert von -43% für 2035 erreichbar.

Beim Stromverbrauch pro Kopf sollten bis 2020 minus 3% erreicht werden, tatsächlich sind es 2019 witterungsbereinigt bereits minus 8.0%. Diese erfreuliche Entwicklung täuscht aber nicht darüber hinweg, dass der absolute Stromverbrauch wegen der wachsenden Bevölkerung seit 2000 um rund 10 Prozent zugenommen hat. Der Richtwert für 2035 von minus 13% scheint nach wie vor erreichbar.

Bei der Stromproduktion aus erneuerbaren Energien (ohne Wasserkraft) ist das Ziel von 4‘400 GWh bis 2020 erreichbar. 2019 wurden 4’186 GWh produziert, in schnell zunehmendem Mass durch Photovoltaik – auf einer starken Basis aus Kehrichtverbrennungsanlagen. Bis 2035 sollten dann insgesamt 11‘400 GWh erreicht werden, was mehr oder weniger einen linearen Zubau von rund 415 GWh pro Jahr erfordern würde. Das ist eine Wachstumsrate, die bislang nur einmal (2017) Mal erreicht wurde.

Interessant sind in diesem Zusammenhang die neuen Zielwerte, die gemäss dem aktualisierten Faktenbalatt zur laufenden Revision von StromVG und EnG bis 2035 bei 17 statt bisher 11.4 TWh und bis 2050 bei 39 TWh liegen sollen. Das bedeutet exponenzielles Wachstum.

In Zukunft dürften die Wachstumsraten bei Feuerungen mit Holz, Biogasanlagen, Kehrichtverbrennungen und Windkraft weiterhin eher gedämpft bzw. linear verlaufen, während PV seine rasante Entwicklung fortsetzen wird. Das hat zur Folge, dass ein zunehmender Anteil der neuen Erneuerbaren von PV kommen muss, so dass deren Anteil kontinuierlich steigt. Um die postulierten 11’400 GWh aus der Energiestrategie zu erreichen, müsste von den 415 GWh, die pro Jahr erforderlich sind, rund 375 GWh aus dem Zubau von PV kommen. Insgesamt würde dann die installierte PV-Leistung rund 9 GW betragen und pro Jahr 8’300 GWh produzieren. Zum Vergleich: Im Kernkraftwerk Gösgen werden mit 1 GW Leistung rund 8‘000 GWh Strom pro Jahr produziert.

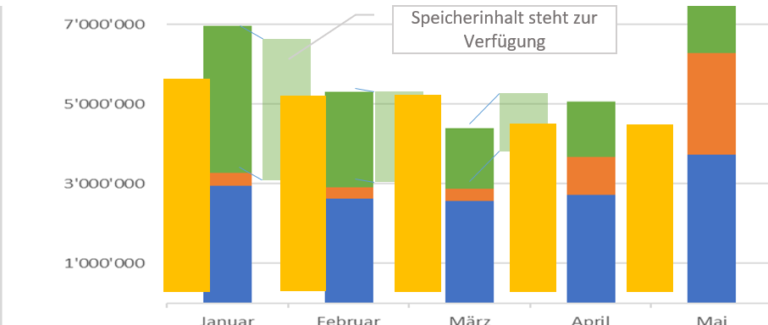

Die Produktion von PV fällt v.a. im Sommer an. Die Netzlast durch den Inlandverbrauch liegt dann im Bereich von 6 GW, könnte also an schönen Tagen während kurzer Zeit praktisch vollständig mit PV abgedeckt werden. PV wird daher zunehmend v.a. Strom aus Laufwasserkraftwerken konkurrenzieren, die ebenfalls im Sommer deutlich mehr als im Winter produzieren und in der Regel nur sehr begrenzte Rückhaltekapazitäten haben. Die Dimensionen machen deutlich, dass es v.a. im Sommer zeitweise zu viel bzw. überschüssige Stromproduktion geben wird.

Bei der Wasserkraft sieht man sich auf Kurs. Um die Produktionserwartungen von 37‘400 GWh bis 2035 zu erreichen, müssen jährlich netto rund GWh mehr produziert werden. Damit wäre dann mit Ausnahme von neuen möglichen Stauseen im Vorland abschmelzender Gletscher (ca. 700GWh) praktisch das gesamte Wasserkraftpotenzial der Schweiz ausgeschöpft. Neben dem Zubau neuer Anlagen rechnet man auch mit namhaften Beiträgen durch Erweiterungen und Erneuerungen von bestehenden Kraftwerken.

Die Energiestrategie 2050 geht von einer Abflachung der Stromnachfrage aus. Auch wenn dies seit rund zehn Jahren trotz wachsender Bevölkerung zutrifft, ist man sich beim BFE nicht mehr so sicher, dass die zukünftige Bedarfsentwicklung weiterhin horizontal verlaufen wird:

«Im Hinblick auf eine künftige Umsetzung des Übereinkommens von Paris und das verschärfte langfristige Klimaziel der Schweiz (Netto-Null-Treibhausgasemissionen bis 2050) richtete die aktualisierte Studie ein Augenmerk auf eine verstärkte Elektrifizierung der Nachfrage. Nach ersten daraus resultierenden Hinweisen (…) zeichnet sich ab, dass die Stromnachfrage langfristig steigen wird und sich dadurch neue Herausforderungen ergeben»

Gemäss Untersuchungen der ETH (Energy Day 2019) liegt der Zusatzbedarf für die Elektrifizierung der PKW bei 14 TWh, für LKW-Transporte inkl. Wasserstoffantriebe bei 6 TWh und bei den übrigen Batterie-Elektrischen Vehikeln bei 2 TWh, also ohne Berücksichtigung des Flugverkehrs bei über 20 TWh, was einem Drittel der heutigen Inlandproduktion entspricht.

Beim Netzausbau ist man zuversichtlich, dass die schlimmsten Engpässe im Übertragungsnetz beseitigt werden können.

Es besteht Hoffnung, dass der Roll-out von intelligenten Zählern (Smart Meter) bei der Integration der zunehmend fluktuierenden Stromproduktion (PV, Windkraft) ausgleichend wirken kann. 2019 sind in der Schweiz knapp 1 Mio. Smart Meter installiert, das sind rund 17% aller Zähler. Bis 2027 müssen es 80% sein.

Ein Abschnitt ist der Versorgungssicherheit gewidmet, speziell der Stromversorgungssicherheit (System Adequacy). Diese wird selbst vor dem Hintergrund des Kohleausstiegs in Deutschland und einer Reduktion der Kernkraftkapazität in Frankreich als ausreichend eingestuft. Allerdings wird der grenzüberschreitende Austausch für die Stromversorgungssicherheit immer wichtiger.

Die CO2-Emissionen in der Schweiz werden mittlerweile durch den Verkehr dominiert. Die Entwicklung der energiebedingten CO2-Emissionen in den Sektoren Industrie und Dienstleistungen in Relation zur Bruttowertschöpfung werden ist deutlich rückläufig d.h. die Wertschöpfung ist heute im Vergleich zu 2000 spürbar weniger CO2-intensiv.

Die Ausgaben der öffentlichen Hand für Energieforschung sind in den letzten Jahren signifikant gestiegen: «Stark zu diesem Ausbau beigetragen haben der Aufbau der nationalen Kompetenzzentren in der Energieforschung (SCCER) durch die Innosuisse, neue nationale Forschungsprogramme im Energiebereich (NFP 70 und 71) des Schweizer Nationalfonds sowie ein gezielter Ausbau der Pilot-, Demonstrations- und Leuchtturmprojekte des BFE.»

Weitere Themen im Bericht betreffen die Energiepreise sowie das internationale Umfeld.